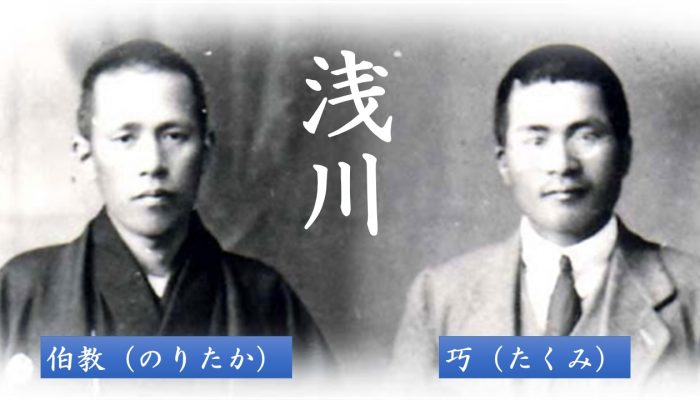

浅川巧は、兄の伯教とは6歳違いの弟で、1891年に生まれた。

父親は巧が生まれる前に亡くなったために、兄が父親代わりでもあった。

巧が兄の後を慕って朝鮮半島へ渡ったのも、そうした背景がある。

そして、父の代わりに祖父の元で育てられたが、この祖父は俳句を作ったり、手先が器用で陶器なども作るという文化的な教養があり、それは巧の精神形成に大きな影響を与えている。

自然が好きだったこと、実家が農業を営んでいたことから、農林学校(山梨県立)に進んでいる。

もう一つ巧の人格を形成したものに、キリスト教の影響がある。

山梨県甲府市にあるメソジスト教会で洗礼を受けていることからも、無償で朝鮮の人々を手助けした巧の精神の背景がうかがえる。

「巧はあまり教会を重視せず、聖書を読むことを重視するクリスチャンであった。(略)彼は、終生、篤信のキリスト教信者であった」(高崎宗司著『朝鮮の土となった日本人』草風館)

巧は兄の1年後に朝鮮に渡り、朝鮮総督府農工商部山林課に就職した。

巧は、兄の伯教が学究肌で陶磁器を美の対象として研究するといった姿勢とは違い、白磁や膳や家具などの木工作品などの民芸作品に惹かれた。

純粋にそれを作った人々の精神文化、その魂の姿に魅入られた。

そのために、他の日本人とは違って、朝鮮の人々とまじりあい、交流し、そのためにはハングルを学び、そして、民族衣装であるバジチョゴリを身にまとったのである。

外形から見ると、日本人とは見えず、そのまま朝鮮人そのものであったために、日本の官憲から理不尽な扱いを受けたり、殴られたりしてもそのまま従った。

当時は、李氏朝鮮王朝時代の民芸などは見向きもされずに無視されていたために、そのまま放置していれば、その伝統技法も失われ、消えてしまう恐れがあった。

兄の伯教は、そうしたことから学者として、高麗青磁から李朝白磁に至る歴史を研究し、論文を発表した。

だが、弟の巧は研究するというよりも、その民芸の持つ美しさをそのまま残し、民族の技芸として残すために、仕事の合間の空いた時間に各地の窯跡などを訪ね、また木工品を作る職人たちを訪ねてはその話を聞いた。

芸術として鑑賞するのではなく、木工品や陶磁器に民族の魂を感じて、それを後世に残すために努力したのである。

その意味では、同じ民芸の魅力に目覚めたといっても、柳宗悦が外側から鑑賞者として接したのに対して、巧は職人の魂を内側から感じたといっていいかもしれない。

柳が民芸運動を提唱して、韓国の白磁などを集め、そして、日本の民芸を発掘しながら、それを育てる環境を日本民芸館などで整えたのは、職人という無名の人々の手わざに、日常の生活を彩る「用の美」、すなわち、そこに実用的なものの美しさを改めて発見したからである。

従来、絵画芸術にしてもその他の作品にしても、生活のためのものではなく、貴族や富豪たちの装飾品、飾るための芸術作品であり、使うものではなく、まさに鑑賞するためのものだった。

しかし、そうした美術品や芸術品は、日常品のように実用的な意義を失ったために、民衆の意識とは乖離し、芸術自身の完成を目指す観念的なものとなっていたことは否定できない。

その点では、柳宗悦の民芸運動は日常雑器そのものに、「用の美」、使うことで生活にうるおいを与えると同時に、便利な器具としての価値を再発見させた面で、大きな価値観の転換をもたらした。

ただ、今になって振り返ると、民芸運動が進展していくに従い、民芸というもう一つの別な価値を生み出し、民芸の職人ではなく、新たな芸術家を生み出したという矛盾も見逃せない。

柳とともに民芸を追求した陶芸家の浜田庄司、河井寛次郎などのスターを生んだことは仕方がないことだが、本来の「用の美」という面からみればその本質からの逸脱であり、新たな「用の美」を超えた芸術的価値の創造でもあるのだ。

それはさておき、柳は浅川巧の収集家としての側面よりも、その人柄、生き方に共感し、白磁だけではなく、その存在そのものに敬意を感じていた。

そのような不思議な魅力を持っていたのが巧であり、それは日本人だけではなく、朝鮮の人々にも感銘を与えたことがよく知られている。

巧は、自分の給料と朝鮮の人々の給料と格差があることを知って、人に知られないように同僚の朝鮮人の学生の学資を援助したりして助けた。

このことは、兄の伯教も知らなかったというほど、誰にも語らずに実行したことである。

人はその価値が明らかになるのは、死後のことであるという言葉がある。

巧の黄金のような精神があらわになったのは、その死後のことである。

浅川巧は、1931年4月2日、急性肺炎のために亡くなった。

葬式は4月4日に行われたが、柳はその時のことを3年後に追憶して書いている。

「彼の死が近くの村々に知らされた時、人々は、群をなして別れを告げに集った。横たわる彼の亡躯を見て、慟哭した鮮人がどんなに多かった事か。日鮮の反目が暗く流れている朝鮮の現状では見られない場面であった。棺は申し出によって悉く鮮人によって担がれて、清涼里から里門里の丘へと運ばれた。余り申し出の人が多く応じきれない程であった。その日は激しい雨であった」

「彼は彼の愛した朝鮮服を着たまま、鮮人の共同墓地に葬られた。昭和六年四月二日、彼は厄年の四十二歳で死んだ」

(柳宗悦著『朝鮮を想う』筑摩叢書)

1945年、日本が終戦を迎え、韓国は植民地から解放され、その後、日韓の反目もあって、いつしか浅川巧のことも忘れ去られるようになった。

だが、巧に接した人々は、その恩を忘れずにいた。

1964年、日韓条約の締結反対の学生たちのデモが吹き荒れていた時代、韓国の林業試験場の人々が巧の墓の修復をしている。

巧の死から35年の歳月が過ぎていたが、巧のことを知らなかった人々も、林業試験場の人々が語り伝えていたことで、反日の意識が高まっていた時代であるにもかかわらず、その事績を改めて顕彰し、追慕したのである。

生前の巧のことを知らなかった林業試験場の李承潤(イスンユン)場長は、次のように語っている。

「自分は若い頃で浅川さんのことは何も知らなかったが、ここへ来て、この場内の者や附近の村人が、今も浅川さんを非常に徳としているのを知って深く感動しました」(高崎宗司著『朝鮮の土となった日本人』)

(フリーライター・福嶋由紀夫)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/024fd070.2f151f96.04403d30.ae6b5fc2/?me_id=1213310&item_id=11083345&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1263%2F9784883231263.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)